Nous reproduisons ci-dessous une analyse de Sébastien Laye, cueillie sur Figaro Vox et consacrée au conservatisme post-moderne qui est apparu dans le paysage politique anglo-saxon... Sébastien Laye est entrepreneur et chercheur associé à l'Institut Thomas More.

Vivons-nous l'émergence d'un conservatisme post-moderne ?

Un conservatisme post-moderne: voilà bien une expression oxymorique que d'aucuns voueraient aux gémonies dans les cercles conservateurs français!

Celui qui observe le monde plutôt que de juger dans sa tour d'ivoire constructiviste, pourrait cependant en déceler les signes dans des mouvements sociaux ou politiques, que du point de vue de la science politique, certains qualifieraient de libéraux populistes ou libéraux souverainistes. Récemment aux États-Unis, Matt Mac Manus, de l'Université de Monterey, s'est essayé à tenter de circonscrire ce renouveau du courant conservateur sous une forme post-moderne. Car à dire le vrai, les deux termes - conservatisme et post modernité - ont longtemps été considérés comme antinomiques.

Au-delà des divagations conceptuelles, la post-modernité peut se définir (en suivant ici l'œuvre de Michel Maffesoli plutôt que d'évoquer Baudrillard) autour d'un triptyque ou d'un basculement autour de trois notions qui dominaient les temps modernes et s'effacent progressivement depuis quarante ans. La première valeur cardinale est celle du Travail classique, salarié, qui cède le pas à l'acte créatif, l'entrepreneuriat, le travail indépendant, le contractuel, voire l'activité artistique. Le salariat n'est plus la pierre angulaire du système de production. La seconde notion battue en brèche par la post-modernité est la Raison pure, au sens kantien du terme, et le positivisme de Comte qui y était associé en France: la raison cartésienne est supplantée par la raison sensible, l'imagination, le règne des émotions également. Le Corps mais aussi le Spirituel refont leur apparition, sans nier la Raison, mais en la replaçant à sa juste valeur. Enfin, dernière notion mais non des moindres, le mythe béat et naïf du Progrès et du progressisme s'écroule sous nos yeux: Péguy, l'enracinement de Weil, la dimension dionysiaque et chtonienne d'une écosophie pratique, nous ramènent à nos racines comme un besoin irrépressible que nous redécouvrons: la flèche toute droite de Teillard de Chardin vers un point Oméga est détrônée par l'archétype de la spirale ; la spirale avance bien, le progrès scientifique est toujours en marche, mais il redécouvre sans cesse la Tradition pour mieux avancer. C'est l'enracinement dynamique qui forge l'éveil citoyen. Cette évolution remet en cause la bien-pensance de notre époque au profit d'une nouvelle sagesse populaire ou démosophie. Le post-modernisme, en remettant en cause les grandes masses de granite de l'âge moderne de la raison, s'attaque aussi à ce qu'on peut appeler des méta-narrations, c'est-à-dire de grands discours universalistes, constructivistes, prétendant définir des idéaux et valeurs communs à tous.

La critique conservatrice du post-modernisme

C'est au beau milieu des guerres culturelles des années 1970 aux USA que le camp des conservateurs classiques va associer le post-modernisme à la pensée de 1968 et rejeter en bloc son relativisme et son dédain des valeurs universelles. Allan Bloom, dans The Closing of The American Mind, puis D'Souza dans son Illiberal Education, poseront les points essentiels de cette critique, assimilant le post-modernisme à une forme de marxisme culturel. Aujourd'hui encore, un Jordan Peterson aime s'en prendre à Derrida. Après l'apogée du conservatisme classique aux USA au début des années 2000, avec sur le plan politique les mandats de Georges Bush, ces penseurs conservateurs verront à tort en Barack Obama le premier président post-moderne. Or ces critiques font fi des sources mêmes de la pensée conservatrice qui, par exemple chez Burke, critiquent justement les futiles prétentions universalistes des Révolutionnaires français. De manière caricaturale, les conservateurs américains entourant Georges Bush ou même les conservateurs français de Sens Commun ont tenté d'imposer leurs propres valeurs universelles, de répondre à la social-démocratie universaliste par une pensée conservatrice universaliste, souvent peu respectueuse des identités, particularismes et libertés individuelles. Une telle position n'est que le renversement, sous le même paradigme, de la pensée soixante-huitarde. C'est toujours la même approche immodeste des valeurs qui prévaut. Bien au contraire, aux sources de la pensée conservatrice, on trouve la critique de ces méta-narrations globalisantes.

Aux sources de la pensée burkienne

Alors que d'aucuns ont prétendu que le langage de déconstruction des méta-narrations (vérités objectives et universelles qu'on ne pouvait pas décemment questionner) était une caractéristique des progressistes, il trouve en réalité ses origines dans la plus pure pensée conservatrice originelle. Ce que la droite américaine retrouve ces jours-ci sous le nom pompeux de conservatisme post-moderne n'est que l'héritage philosophique d'Edmund Burke, de Joseph de Maistre, de Lord Devlin et de Michael Oakshott. Tous ces penseurs étaient suspicieux des méta-narrations globalisantes de leur temps, et en particulier d'un rationalisme naïf qui détachait les individus de leurs identités et de leurs traditions. Pour eux, les rationalistes progressistes, avec leur vénération de l'objectivité des valeurs universelles, bâtissaient un monde dangereux. Péguy, en France, dans sa critique de Renan, revient aux mêmes fondements. Robert Bork, proche de Ronald Reagan, déplore la disparition de tout respect pour la différence et «l'irréductible complexité des individus et des sociétés». Bork et Oakshott dénoncent même ceux qui à droite, dans leur propre camp, prétendent opposer des droits naturels universels à leurs ennemis sociaux-démocrates. Ils en appellent au sens du réel et de la tradition en tournant en dérision les prétentions universalistes des intellectuels se qualifiant de progressistes. Tradition, bon sens populaire et respect des parcours personnels sont au cœur d'une pensée authentiquement conservatrice mais qui jusqu'il y a quelques années, était écrasée par des conservateurs aux prétentions universalistes et constructivistes.

L'émergence d'un conservatisme post-moderne aux États-Unis

En 2015, dans The Spectator, James Bartholomew a lancé l'émergence réelle de ce nouveau conservatisme en proposant le nouveau terme de «virtue signaling» pour dénoncer les postures morales aisées et sans conséquence de ses adversaires intellectuels. Cette signalisation de la vertu, que j'ai commentée dans les médias français, consistait à retourner le supposé humanisme de l'adversaire en pointant du doigt son hypocrisie et ses contradictions. Un Justin Trudeau, qui n'a de cesse hypocritement de se mettre en valeur tel un sauveur moral de toutes les causes (sans rien de concret derrière pour aider les plus faibles), deviendra l'égérie de ce virtue signalling.

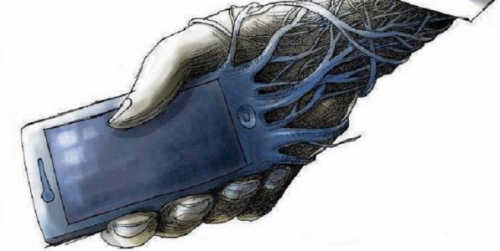

Cet exemple montre comment le nouveau conservatisme reprend l'héritage d'un Lyotard en déconstruisant une méta-narration («nous sommes généreux car nous défendons des valeurs morales»): le discours universaliste sur l'égalité, les valeurs morales dites humanistes, la nécessité d'accueillir des migrants, etc…des slogans creux qui sont devenus l'alpha et l'oméga du discours intellectuel et politique. Déjà à son époque, Burke se définissait en réaction face à ces belles valeurs pour mieux concilier le réel et la tradition. Bien-sûr, les nouveaux conservateurs ne se concentrent pas sur les mêmes thèmes que Lyotard ou Baudrillard, mais l'approche est la même. Le conservatisme post-moderne, terme proposé récemment aux États-Unis par Matt Mac Manus (pour le critiquer par ailleurs), est l'actualisation et le perfectionnement de cette vénérable tradition intellectuelle, que beaucoup de gens de la droite française par exemple ne peuvent pas saisir. Décuplée par la puissance des réseaux informels, des tribus et des nouvelles technologies, il s'appuie sur une jacquerie contre les élites et une politique de la colère face à l'hypocrisie d'une pensée sociale libérale qui défend plus le migrant que le pauvre, la start-up mondialisée que l'industrie locale, la spéculation que l'investissement. La révolte et la réaction naissent de la dichotomie entre le discours généreux des élites (la signalisation de la vertu) et leurs attitudes anti-démocratiques et parfois autoritaires (comme on le retrouve désormais en Europe).

Les méta-narrations sur l'humanisme, l'égalité, le vivre ensemble, sont dénoncées comme des privilèges des élites leur permettant d'arbitrer les valeurs mais aussi les faits… Le débat sur les fake news émerge directement, y compris en France, de ces nouvelles polémiques. Si les faits sont triés par les élites, pourquoi les masses populaires devraient-elles prendre pour argent comptant les recommandations des supposés experts? Le relativisme fait son grand retour face aux apories de l'universalisme des lumières. La pensée conservatrice moderne doit aller plus loin en opposant aux élites la vénération du bon sens populaire: on retrouve toute l'autorité populaire et plébéienne de ce que Lord Devlin appelait les valeurs de l'homme de l'omnibus de Clapham. Ce faisant, tant les révolutionnaires américains que les républicains romains ne faisaient pas autre chose quand ils mettaient en exergue la supériorité du bon sens populaire. Simplement, cette autorité n'est jamais forgée par une génération, elle est enracinée dans une tradition. Ce point de détail est bien évidemment ce qui sépare les conservateurs post-modernes des post-modernes de gauche, dirons-nous pour simplifier. Leur entreprise de déconstruction ne s'étend pas à la famille par exemple - même si par exemple le conservateur post-moderne Trump ne se focalise pas sur les questions biologiques comme les conservateurs classiques tels que Bush ou Sens Commun - et retisse des liens avec le passé face aux valeurs universalistes imposées d'en haut. Elle est aussi plus respectueuse des trajectoires individuelles et donc du libéralisme économique… Ce n'est pas un hasard si le trumpisme ou même le programme de la Ligue du Nord est beaucoup plus anti-fiscaliste que les programmes des autres mouvements de droite. La droite française, soit étatiste car énarchique, soit conservatrice classique (Sens Commun, etc...), est encore en retard d'une guerre sur ce renouveau du conservatisme.

Pour reprendre les termes de Baudrillard, l'hyper-réel medium qu'est Internet est la pierre angulaire du développement de ce nouveau conservatisme, qui souvent utilise les armes de ses adversaires. Mais ces post-modernes de droite, si l'on accepte ici une simplification des termes du débat, ne recouvrent pas tout le champ conservateur. S'ils ont gagné la partie aux États-Unis quand Trump a écrasé tous ses adversaires de la primaire, ils sont encore en minorité en France. En France, tant les Straussiens que les catholiques romains justifient leur conservatisme en invoquant toujours et encore des droits naturels,des méta-narrations, des faits et des valeurs pour arriver à des vérités absolues, sur le corps, la sexualité, les modes de vie en particulier. Cette situation ne devrait pas durer tant la France sera affectée par la même lame de fonds que les autres pays, mais aussi car la voie conservatrice «classique» est trop étroite en France pour se frayer un chemin vers le pouvoir: et un jour, ces conservateurs se lasseront d'être perpétuellement dans l'opposition.

Sébastien Laye (Figaro Vox, 5 juin 2018)